Le feuilleton judiciaire entre les géants du numérique et l’ancien président américain a pris, en 2025, une tournure presque kafkaïenne : plutôt que d’affronter une salle d’audience et potentiellement d’être forcés d’ouvrir leurs algorithmes, Meta, YouTube et X ont choisi la voie des règlements à l’amiable. Au total, près de 60 millions de dollars ont changé de mains en quelques mois — une somme lourde mais dérisoire face aux bilans trimestriels de ces entreprises. Ce qui m’intéresse, au-delà des gros chiffres, c’est ce que ces accords révèlent de la gouvernance des plateformes numériques : comment on protège une marque, comment on gère la menace d’un précédent judiciaire, et comment, in fine, la perception publique et la campagne politique se retrouvent instrumentalisées.

Le cas n’est pas seulement juridique. Il met en lumière des tensions internes — la petite guerre d’ego entre entreprises — et un choix politique : éviter la divulgation des mécanismes de modération au prix de millions. On y voit aussi la mécanique d’un système où la loi américaine permet à un acteur puissant d’obtenir un gain sans jamais renverser le débat public sur la responsabilité des plateformes.

Dans les sections qui suivent, je prends le fil d’un personnage fictif, Sophie, chercheuse en sécurité et ancienne red team, pour illustrer les coulisses techniques, financières et démocratiques de cette affaire. Sophie sert de fil rouge : elle observe, démonte et questionne, comme on le ferait autour d’un café en conférence — franc, curieux et parfois un peu amer.

- Meta a réglé ~25 millions de dollars en janvier 2025.

- X (ex-Twitter) a consenti à environ 10 millions en février 2025.

- YouTube a accepté de payer 24,5 millions, complétant un trio d’accords totalisant près de 60 millions.

- La motivation commune : éviter un procès susceptible de forcer l’ouverture des boîtes noires d’algorithmes de modération.

- Conséquence politique : Donald Trump sort renforcé, capable d’affirmer avoir contraint la Big Tech à payer.

Pourquoi Meta, YouTube et X ont choisi la voie du règlement pour éviter un procès public

Le constat initial est simple : la publicité d’un procès aurait mis en lumière la manière dont ces plateformes gèrent la parole politique. Pour une entreprise tech, l’ouverture d’un dossier judiciaire équivaut souvent à une exposition publique incontrôlée — témoignages, emails internes, expertises techniques, et potentiellement la divulgation d’éléments sensibles sur les règles automatiques et manuelles de modération.

Sophie m’a raconté un souvenir : lors d’un audit interne d’un gros acteur social, un ingénieur avait résumé la situation en deux phrases : « On ne peut pas tout ouvrir. Les règles de modération, c’est notre recette. » Ce n’est pas juste du secret industriel ; c’est aussi la peur que des extraits hors contexte alimentent un récit anti-technologique, ou pire, servent d’arme politique.

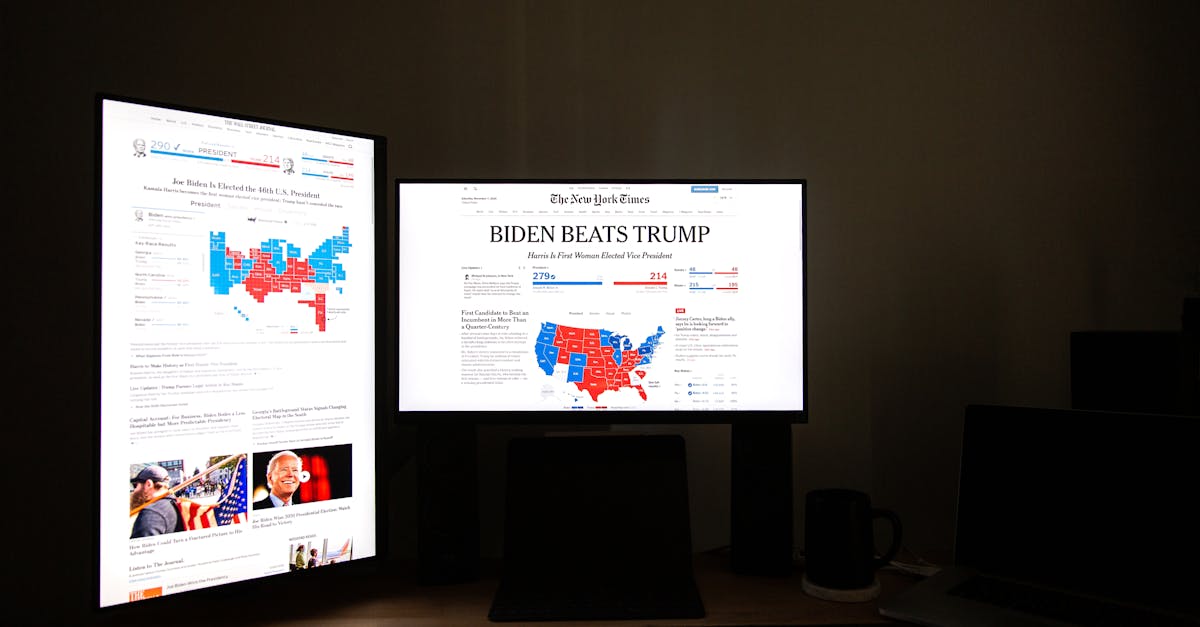

Revenons au cas précis : après l’assaut du Capitole en janvier 2021, les comptes de Donald Trump ont été suspendus sur plusieurs réseaux sociaux, dont Meta, X et YouTube. Les plateformes ont invoqué des risques de nouvelles violences pour justifier leur décision.

Trois éléments ont poussé ces entreprises vers le règlement :

- Le risque d’exposition : un procès aurait permis de contraindre la production de documents internes sur la modération.

- Le coût réputationnel : débats publics interminables, polarisation accrue autour de la censure et de la liberté d’expression.

- L’incertitude juridique : les règles actuelles sur la responsabilité des plateformes restent floues, et un jugement risquait de créer un précédent.

Dans la décision de payer, il y a donc une logique de calcul : perdre moins aujourd’hui pour préserver la possibilité de gérer les contenus demain. Ce choix n’est pas neutre. Il a des conséquences pratiques et symboliques.

Concrètement, on peut comprendre la démarche en comparant deux scénarios :

- Aller au procès : divulgation des mécanismes, risque d’amendes plus lourdes, long feuilleton médiatique, mais possibilité d’un précédent juridique contraignant.

- Régler : somme payée, pas de document public, temps gagné, maîtrise de la narration corporate.

Meta, X et YouTube ont choisi la seconde voie. Le résultat ? Une victoire symbolique pour Donald Trump et une conservation des secrets de modération pour les plateformes.

Liste d’exemples concrets illustrant ce que la divulgation aurait pu révéler :

- Logs de décisions de modération montrant des biais humains ou des priorités contradictoires.

- Règles automatiques (thresholds, NLP classifiers) ajustées en urgence après des événements politiques.

- Messages internes révélant des arbitrages entre conformité légale, pression politique et intérêts commerciaux.

En bref : elles ont payé pour ne pas être forcées à parler. C’est moins noble que de défendre une position en justice, mais plus pragmatique. Insight : la protection des algorithmes prime souvent sur la clarification publique des règles de modération.

Décryptage financier : combien ont réellement payé Meta, YouTube et X et à quoi sert l’argent

Les chiffres bruts ont un poids symbolique. On lit partout que presque 60 millions de dollars ont été versés. Voici la ventilation la plus cohérente : Meta autour de 25 millions, X environ 10 millions, et YouTube à hauteur de 24,5 millions. Ça fait, effectivement, près de 60 millions — une somme confortable mais, pour ces entreprises, rarement critique sur le plan financier.

Ce qui mérite l’œil, ce n’est pas tant la somme que la destination des fonds. Dans l’accord de YouTube, par exemple, près de 22 millions seraient affectés à une fondation publique liée à des travaux sur la Maison Blanche (rapportés comme financement d’espaces comme une « salle de bal d’État »), et le reste distribué à d’autres plaignants. Ce type d’arrangement montre deux choses :

- Les règlements peuvent être réorientés vers des structures publiques ou des œuvres à visée symbolique.

- Ils servent à nettoyer l’image tout en évitant un transfert direct d’argent entre adversaires politiques, ce qui diminuerait les critiques immédiates.

J’ai vu ce type de montages dans d’autres dossiers : des entreprises préfèrent financer des « fonds » ou des initiatives qui posent moins question que de payer directement un individu ou un mouvement politique. Sur le plan fiscal et narratif, c’est plus propre.

Quelques constats financiers tirés du cas :

- Montant global : ~60 millions, symbolique mais proportionnellement faible face à des revenus trimestriels de dizaines de milliards.

- Répartition : majoritairement dirigée vers une fondation ou des tiers, pas seulement au plaignant principal.

- Intention : éviter la transparence, protéger les actifs immatériels (algorithmes, playbooks de modération).

La mécanique économique est simple : payer pour réduire le coût opérationnel et réputationnel d’un procès. Le calcul return-on-investment (ROI) est froid mais efficace. Il y a aussi un élément psychologique : ces sommes permettent à Donald Trump de brandir la victoire et à la Big Tech de clore un chapitre embarrassant.

Petit tableau mental pour Sophie : si l’exposition judiciaire vaut 100 en coût réputationnel et 50 en coûts juridiques, payer 60 réduit le coût net à un niveau supportable. Voilà pourquoi les géants ont signé.

Insight final : l’argent ne règle pas la question politique, il la déplace.

Les conséquences juridiques et démocratiques : que perd la société quand les plateformes ne sont pas forcées de dévoiler leurs règles

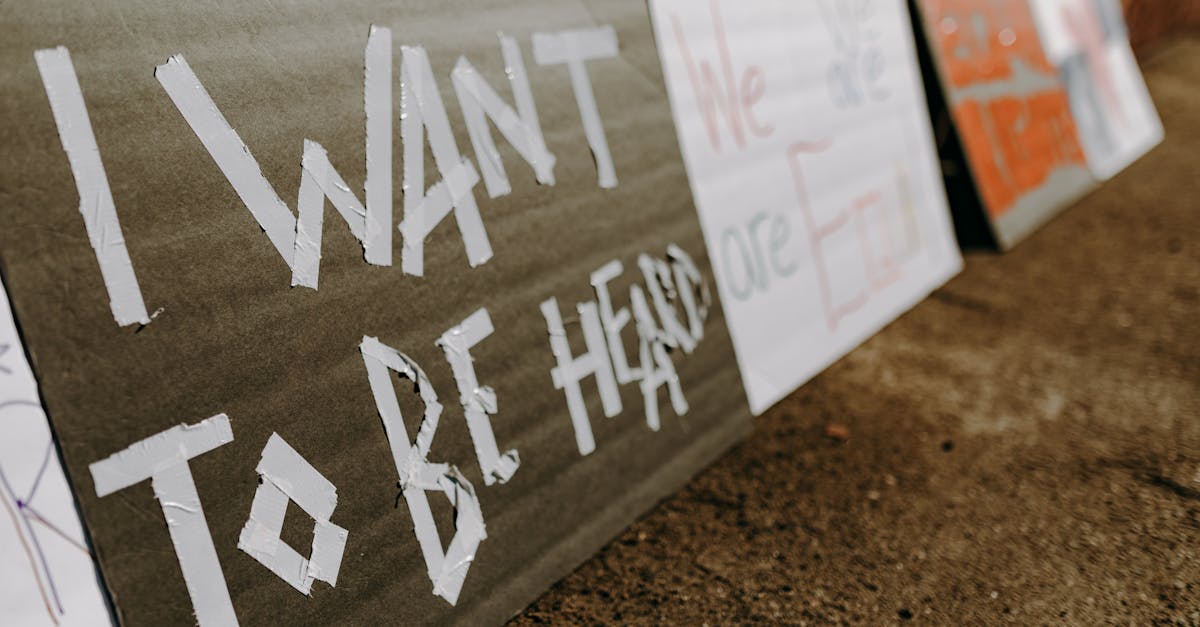

Ici, le problème dépasse l’ego des sociétés. Lorsqu’un juge n’ordonne pas l’ouverture des processus internes, la société perd une opportunité unique de comprendre comment la parole publique est réellement régulée dans l’arène numérique. Sophie, qui analyse les systèmes depuis des années, résume la tension : « On veut des plateformes responsables, mais on veut aussi savoir comment elles décident. »

Les enjeux sont multiples et concrets :

- Transparence algorithmique : sans obligation judiciaire, les algorithmes restent opaques.

- Responsabilité politique : les gouvernements ne disposent pas d’éléments factuels pour calibrer une régulation utile.

- Économie de l’attention : les modèles commerciaux restent inchangés, donc les incitations à prioriser l’engagement au détriment de la vérité persistent.

Imaginez l’impact sur une campagne politique. Une plateforme peut ajuster des thresholds, paramétrer des filtres ou prioriser des contenus sans que le public sache comment ces décisions sont prises. Cela pose une question fondamentale : qui arbitre la parole politique dans une démocratie connectée ?

Quelques scénarios concrets que la transparence judiciaire aurait pu éclairer :

- La règle précise qui a déclenché la suspension d’un compte après un événement violent.

- Les tests A/B montrant que certains messages, selon leur libellé, étaient amplifiés ou réduits automatiquement.

- Correspondances montrant des pressions externes sur les équipes de modération (gouvernementales ou politiques).

Sans ces révélations, le débat public s’enlise dans des slogans : « censure » vs « liberté d’expression ». On perd la nuance et la capacité d’agir sur des leviers précis. Sophie rappelle souvent un truc : « Les algorithmes, on peut les auditer. Mais il faut le droit pour le faire. »

Liste des risques démocratiques immédiats :

- Renforcement de la défiance envers les plateformes.

- Amplification de la désinformation par des acteurs qui exploitent l’opacité.

- Affaiblissement de la capacité des régulateurs à proposer des lois techniquement informées.

En somme, en acceptant de payer, les plateformes ont acheté du temps. Mais ce temps est un luxe que la démocratie pourrait ne pas avoir. Insight : la démocratie a besoin d’audits et d’outils judiciaires pour contraindre la transparence des plateformes numériques.

Communication, ego et stratégie : quand les accords montrent la vraie prise de décision des plateformes

La petite anecdote rapportée par le Wall Street Journal — selon laquelle Google voulait que son accord YouTube reste inférieur à celui de Meta — en dit long. Ce n’était plus seulement du droit ou de l’éthique : c’était une querelle d’image entre sociétés qui se jugent aussi entre elles. Sophie rit souvent de ça : « Les stratégies de RP, ça se négocie comme des contrats commerciaux. »

Analysons les motivations sous-jacentes :

- Contrôle de la narration : chaque entreprise veut éviter d’être vue comme la « plus fautive ».

- Différentiation : minimiser son chèque pour afficher une meilleure gouvernance.

- Culture d’entreprise : des équipes juridiques et communication qui défendent des visions parfois différentes.

Ces règlements jouent aussi un rôle interne. Ils disent aux employés : « On a géré la crise. On protège notre travail. » Pour un ingénieur de modération, voir la direction préférer un règlement rapide à un débat public peut être démoralisant, mais compréhensible du point de vue de la direction.

Exemples tactiques observés :

- Communiqués synchronisés pour cadrer le récit et limiter les fuites.

- Versements à des organisations tierces pour redessiner la portée morale du règlement.

- Clauses de confidentialité et accords de non-divulgation pour préserver les secrets.

Éthique vs pragmatisme : la tension est palpable. Il y a des raisons économiques, mais aussi une forme de réalisme organisationnel. On y voit un mécanisme répété : quand la justice menace d’ouvrir des zones sensibles, on sort le chéquier.

Liste d’impacts internes :

- Renforcement des silos (équipes juridiques vs produits).

- Sentiment d’impunité chez certains dirigeants.

- Perte d’opportunité pour un débat public sur la modération.

Insight final : les règlements servent autant à contrôler l’image externe qu’à rassurer les équipes internes.

Qui gagne vraiment ? Trump, la société et l’avenir des campagnes politiques sur les plateformes numériques

Si vous cherchez un gagnant clair, le voilà : Donald Trump ressort avec un récit tangible — « j’ai forcé la Big Tech à payer » — qu’il peut marteler dans une campagne politique. Pour la base électorale, la symbolique est puissante : il a résisté et obtenu réparation financière. Sophie observe : « C’est la meilleure publicité politique que l’argent puisse acheter. »

Sur le plan sociétal, cependant, c’est plus nuancé. Les plateformes ont évité le pire (la divulgation), mais à court terme elles ont laissé une partie du débat public sans réponse claire. Les conséquences pour les campagnes futures sont significatives :

- Stratégies de contournement : les acteurs politiques apprennent comment pousser les limites sans déclencher des suspensions définitives.

- Désinformation organisée : l’opacité renforce les acteurs qui jouent sur les zones grises pour propager des narratifs.

- Pression réglementaire : ces accords peuvent renforcer l’argument en faveur d’une régulation stricte pour obliger la transparence.

Il y a aussi un effet miroir : les citoyens voient ces paiements comme un signe d’inégalité devant la justice. Quand un individu puissant obtient une victoire financière contre des multinationales, le récit « corruption légale » prend de l’ampleur. Plus dangereux encore : cela crée un précédent où la monétisation du silence devient une stratégie politique légitime.

Quelques mesures pratiques à envisager pour limiter les dommages :

- Mettre en place des audits indépendants des systèmes de modération.

- Renforcer les obligations de transparence pour les décisions affectant la parole politique.

- Encourager des solutions techniques qui permettent la vérifiabilité sans divulgation complète des secrets industriels (audits à accès restreint, tiers de confiance).

Sophie conclut souvent ses analyses par une phrase droite : « On peut aimer ou détester Trump, mais on doit préserver la capacité collective à comprendre comment l’information circule. » C’est le point clé ici. Les accords, en offrant un réglage financier, n’apportent aucune réponse à cette nécessité démocratique.

Insight final : la marchandisation du silence affaiblit la transparence nécessaire à des campagnes politiques saines.

Pourquoi les plateformes ont-elles préféré payer plutôt que d’aller en procès ?

Les entreprises ont cherché à éviter la divulgation de documents internes et la publicité d’un procès, qui auraient pu forcer l’ouverture de leurs algorithmes de modération. Payer permet de limiter l’exposition publique, de maîtriser la narration et d’éviter des précédents juridiques contraignants.

Combien d’argent a été versé au total à Donald Trump et aux plaignants ?

Les accords rapportés totalisent près de 60 millions de dollars : environ 25 millions de Meta, 10 millions de X et 24,5 millions de YouTube, dont une large part a été dirigée vers une fondation publique et d’autres bénéficiaires.

Que risque la démocratie si les plateformes restent opaques sur leurs règles de modération ?

L’opacité empêche l’audit public et le développement d’une régulation informée. Sans visibilité, la désinformation peut prospérer dans des zones grises, et les campagnes politiques perdent en transparence concernant la diffusion ou le bridage de messages.

Des solutions existent-elles pour concilier secret industriel et transparence démocratique ?

Oui : audits indépendants avec accès restreint, mécanismes de revue par des tiers de confiance, obligations réglementaires ciblées qui demandent des rapports techniques sans divulguer entièrement le code source. Ces pistes demandent du courage politique et une volonté de coopération entre états et acteurs privés.